Le Laboratoire de Météorologie Dynamique, ou le deep-learning du climat

04.10.2018

Prenez 479 ballons pressurisés, 200 personnes dont 60 chercheurs à plein temps, les équations de Navier & Stokes, un Lidar et quelques Petaflops, et vous n’aurez qu’un avant-goût des talents cachés du LMD, dont une bonne moitié se nichent dans d’humbles bureaux au deuxième étage de l’aile 5 à Palaiseau. A force de combiner approches théoriques, observations et modélisations des atmosphères et des climats, ce labo au nom un peu « vintage » est parvenu à un niveau d’excellence que beaucoup de pays nous envient.

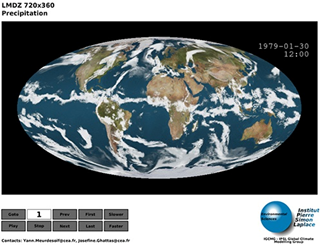

Voici des chercheurs qui étudient le climat global et ses processus, à partir du rayonnement émis ou diffusé, les mécanismes fondamentaux de la dynamique et de la physique de l’atmosphère et de l’océan, depuis les brouillards du plateau de Saclay jusqu’à la dynamique globale de l’atmosphère terrestre. Ils développent leur Modèle de circulation atmosphérique LMDZ, en élargissent les utilisations, élaborent un cœur dynamique de nouvelle génération, Dynamico, étudient le cycle de l’eau en Méditerranée, mais savent aussi bien observer les nuages et leurs précurseurs au-dessus de l’Ecole.

OOO

La visite, organisée par le Groupe X-Recherche grâce à Riwal Plougonven (95) commence par de sages exposés dans l’amphi Becquerel ; ne vous inquiétez pas, rien de radio-actif à ce stade.

L’histoire du LMD, contée par Claude Basdevant, commence en 1968 avec la première grande campagne de ballons pressurisés, Eole, et la volonté affichée des trois normaliens fondateurs, Jacques Blamont, Jean-Pierre Causse et Pierre Morel, de ramener la météorologie au sein des sciences dures, d’y introduire la modélisation numérique, et de généraliser les campagnes de mesures atmosphériques. D’année en année, le petit labo se fait une réputation, jusqu’à co-produire dès 1980 l’un des 20 modèles mondiaux comparés par le GIEC pour simuler, selon des méthodes diverses, l’évolution du climat selon différents scénarios de développement et de politiques énergétiques.

L’histoire du LMD, contée par Claude Basdevant, commence en 1968 avec la première grande campagne de ballons pressurisés, Eole, et la volonté affichée des trois normaliens fondateurs, Jacques Blamont, Jean-Pierre Causse et Pierre Morel, de ramener la météorologie au sein des sciences dures, d’y introduire la modélisation numérique, et de généraliser les campagnes de mesures atmosphériques. D’année en année, le petit labo se fait une réputation, jusqu’à co-produire dès 1980 l’un des 20 modèles mondiaux comparés par le GIEC pour simuler, selon des méthodes diverses, l’évolution du climat selon différents scénarios de développement et de politiques énergétiques.

C’est aussi le LMD qui adapte en permanence l’enseignement de l’Ecole aux challenges climatiques, depuis l’introduction de la majeure « Planète Terre » en 1996, la création du PA « Sciences pour les défis de l’Environnement, et plus récemment les deux parcours de Master, WAPE (Water, Air, Pollution, Energy), et STEEM (Sciences et Technologies de l’Energie et de l’Environnement et Management sociétal).

C’est Frédéric Hourdin (85), responsable du développement du LMDZ, qui nous en a résumé les avatars.

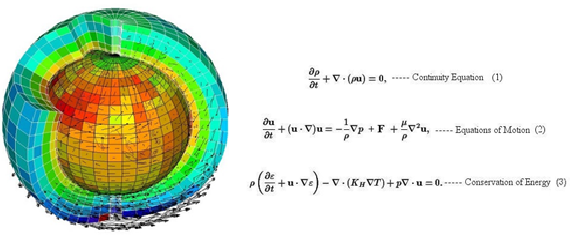

Jusqu’à présent, les lois de conservation des masses, de l’énergie, et de la quantité de mouvement dans les écoulements des fluides (équations aux dérivées partielles non linéaires de Navier & Stokes) n’ont jamais pu être résolues, pour l’atmosphère terrestre, que par discrétisation et simulations numériques, grâce à un maillage de la Terre, façon mangue, de l’océan et de l’atmosphère, en millions de cellules. Mais le LMD est devenu maître dans l’optimisation des traitements massivement parallèles, et dans l’art de simplifier les gros modèles.

Jusqu’à présent, les lois de conservation des masses, de l’énergie, et de la quantité de mouvement dans les écoulements des fluides (équations aux dérivées partielles non linéaires de Navier & Stokes) n’ont jamais pu être résolues, pour l’atmosphère terrestre, que par discrétisation et simulations numériques, grâce à un maillage de la Terre, façon mangue, de l’océan et de l’atmosphère, en millions de cellules. Mais le LMD est devenu maître dans l’optimisation des traitements massivement parallèles, et dans l’art de simplifier les gros modèles.

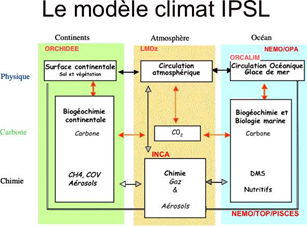

Le LMDZ est la composante atmosphérique du Modèle climatique global de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), en compagnie de Nemo pour les océans et d’Orchidée pour les continents; il participe aux exercices du GIEC, tous les 7 ans environ. Les derniers exercices CMIP (Coupled Model Intercomparison Project), avec historique depuis 150 ans, et prospective sur 10, 100 et 300 ans, ont pris en compte la cryosphère, la nébulosité, les mélanges océaniques, les aérosols et l’usage des sols.

Les phénomènes atmosphériques qui se produisent à des échelles plus petites que la maille, comme les nuages, doivent être représentés par des sous-modèles, appelés « paramétrisations». Pour sa part, le LMDZ a notamment fortement contribué à l’étude du cycle de l’eau et du rôle des nuages dans le climat, développant des paramétrisations de la convection humide, ainsi que des outils pour comparer les nuages dans les modèles et les observations satellites.

Quel est le domaine de consensus ?

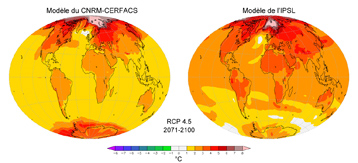

La modélisation « colle bien » avec ce que l’on sait de l’histoire des climats. La théorie du chaos montre que d’infimes variations dans les conditions initiales peuvent provoquer des scénarios très différents, mais le sens général de l’évolution actuelle du climat, apprécié par les statistiques sur les simulations, ne fait plus aucun doute : le réchauffement anthropique de la planète, issu de la physique de base connue depuis Arrhenius.

Les projections dans les différents scénarios simulés, montrent communément au début du 21e siècle, un réchauffement global avec amplification arctique, et assèchement relatif de la zone méditerranéenne.

Les principales rétroactions climatiques sont maintenant bien simulées, comme la fonte de la cryosphère. Les incertitudes les plus importantes portent sur les effets des nuages. Au cours des dernières décennies, la pollution a pu masquer un peu le réchauffement climatique. Cette incertitude ne devrait plus être présente au siècle actuel car le signal dû à la pollution sature, tandis que le réchauffement continue de croître.

Les modèles divergent par contre au niveau régional, notamment pour l’Afrique de l’ouest et le sud de l’Europe. La réduction des incertitudes liées à la modélisation est désormais un domaine actif faisant intervenir le calcul des probabilités (Uncertainty Quantification), et les exercices CMIP y contribuent.

Pour éviter les distorsions aux pôles du maillage de Mercator, le LMD prépare un nouveau cœur dynamique, Dynamico, basé sur un maillage icosaédrique.

Certains domaines résistent encore largement aux avancées de la modélisation : d’abord, il faut garder à l’esprit qu’une incertitude majeure vient des facteurs économiques ; ensuite, pour ce qui concerne la physique du climat, le rôle des aérosols et des nuages, et la circulation transocéanique. Il faudra des analyses plus fines pour déterminer le rôle spécifique des différents types d’aérosols et de l’utilisation des sols dans les signatures régionales, en particulier sur les modifications de saisonnalité, sur la variabilité interannuelle et sur les extrêmes climatiques.

Echappons-nous quelques instants de la pesanteur terrestre avec Aymeric Spiga, pour parler des travaux sur les atmosphères des planètes et des exo-planètes : Aymeric nous a un peu fait rêver. Le même solveur dynamique est en effet utilisé, paramétré différemment, pour tenir compte d’atmosphères différentes, poussières comprises.

La saison des tempêtes de poussières de Mars est bien simulée, de même que Vénus avec ses épais nuages d’acide sulfurique, et ses nuages tournant très vite en altitude, poussés par des vents très violents. On a pu démontrer l’origine dynamique de la couche détachée de Titan, et reconstituer les oscillations de la stratosphère de Saturne.

Riwal Plogonven (95) nous a fait revenir sur Terre pour évoquer Stratéole 2, projet né en aval du programme Concordiasi (2010) en Antarctique.

La campagne d’observation prévue de la haute troposphère et basse stratosphère (60 hPa, 18 à 20 km), sera réalisée à l’aide de ballons capables d’effectuer des vols de plusieurs mois. Le LMD développe une partie de l’instrumentation. 40 ballons lâchés à partir de fin 2020 devraient permettre de mieux connaître la tropopause tropicale, de calibrer de futurs satellites et d’améliorer les prévisions météo des basses latitudes.

La campagne d’observation prévue de la haute troposphère et basse stratosphère (60 hPa, 18 à 20 km), sera réalisée à l’aide de ballons capables d’effectuer des vols de plusieurs mois. Le LMD développe une partie de l’instrumentation. 40 ballons lâchés à partir de fin 2020 devraient permettre de mieux connaître la tropopause tropicale, de calibrer de futurs satellites et d’améliorer les prévisions météo des basses latitudes.

Et puis le labo étend son domaine d’expertise à l’étude interdisciplinaire de la prospective des ENR, grâce au projet TrendX que Philippe Drobinski (98) coordonne. Dix centres de recherche (LMD, IPSL, Crest, LiX, CNAP, PHC, LPICM, LSI, HGX, INRIA) travaillent ensemble à dégager une vision globale des progrès en matière d’innovations énergétiques, de gestion du mix, et de politiques énergétiques. Les premières applications de ce puzzle, concernent l’interconnexion européenne, les matériaux du futur et la gestion intelligente des bâtiments.

A défaut de mission spatiale ou en Antarctique, Riwal Plougonven nous propose enfin d’affronter la froidure du plateau pour aller admirer, de l’autre côté du lac, le LIDAR du Sirta (Site Instrumental de Recherche par Télédétection Atmosphérique), présenté et expliqué par Christophe Piétras.

Il faut dire que ce rayon vert pointant majestueusement à la verticale jusqu’à une trentaine de kilomètres justifiait notre attroupement et faisait pardonner les perspectives de rhumes et d’engelures, sauf équipements hivernaux dûment prévus.

Le principe du LIDAR est simple : le laser envoie des impulsions, et l’on compte les photons retournés : le temps de réponse donne l’altitude ou la distance. Un retour plus fort à une altitude donnée peut indiquer la présence d’une couche d’aérosols ou d’un nuage. L’analyse de propriétés choisies des photons rétro-diffusés nous renseigne sur la composition de l’atmosphère. Le décalage de fréquence permet de mesurer, par effet Doppler, le vent en altitude.

Pour mesurer la concentration de certains types de molécules on utilise la technique DIAL : émission sur la longueur d’onde caractéristique et sur une longueur très voisine, la différence d’atténuation permettant de mesurer la concentration de la molécule choisie.

oOo

Modèles régionaux ou globaux, instruments innovants, algorithmes pour les missions spatiales, bases de données, optimisation des simulations numériques : le LMD continue imperturbablement de développer son expertise de niveau international, qui lui permet de faire entendre sa voix bien au-delà de Paris-Saclay, au niveau européen et international.

Il développe maintenant des partenariats industriels avec une dizaine de grands groupes, accompagne des start-ups, enseigne de par le monde et est consulté par les plus hautes instances. Comme dit avec malice son directeur Philippe Drobinski (78): pourquoi changerait-il de nom ?

Comments0

Please log in to see or add a comment

Suggested Articles